内容来自墨子沙龙线下活动(2022年9月),演讲者是中国科学院微生物研究所高福院士。

在新冠疫情中,我们已经走过了第三个年头。虽然一定程度控制了疫情,但是何时完全走出新冠的流行,仍未可知。人们开始思考,人类和微生物到底是怎样的关系。

回溯过往,人类所赖以生存的地球,相较于微生物在地球上几十亿年的历史,可以说十分短暂。我们人体里,微生物的数量至少是我们自身细胞数量的数十倍。我们的体表、也遍布各种微生物,人类和微生物始终是相伴相生的。

我们的生活离不开微生物——我们消化食物需要微生物的帮助;我们制作一些发酵食品也需要微生物。但是,致病微生物却会给我们带来麻烦。除了新冠病毒,现在出现的猴痘、卷土重来的埃博拉,都是致病微生物造成的。为了适应人体的免疫系统,新冠病毒也在不断的变异,让自己可以更好的生存。所以说,微生物是一把双刃剑,可以服务于人类,也可以使人类致病。

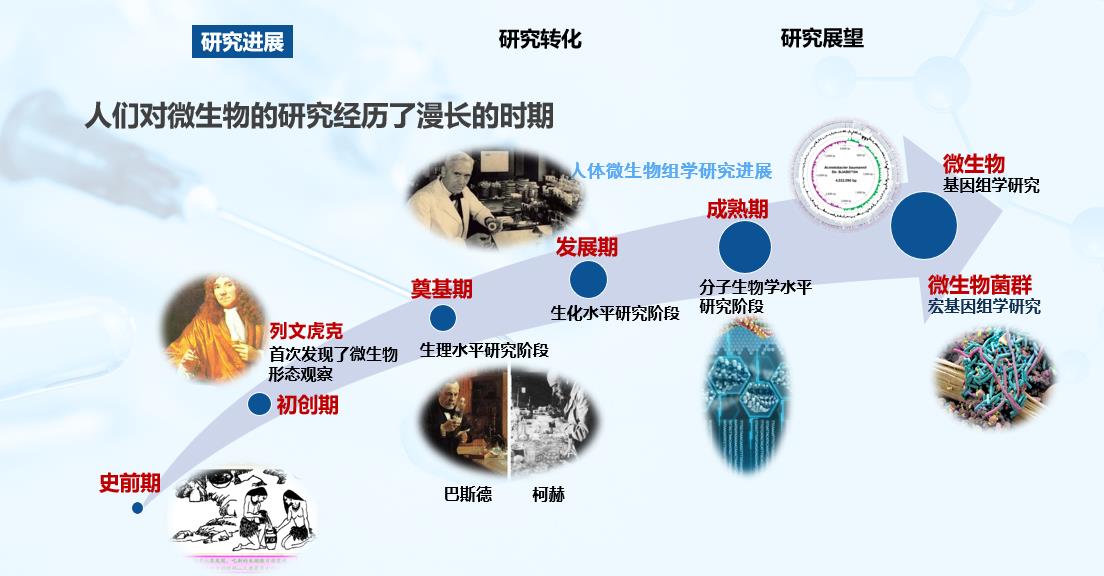

人类认识微生物的历史,其实非常短暂。最早的开端始于列文虎克,他改进了显微镜,进而开始了人类对于微生物的观察。后来,巴斯德和柯赫等科学家都在微生物的研究方面做出过重大贡献。对微生物有了了解,爱德华·詹纳才研制出了牛痘疫苗,他本人因此被称为免疫学之父。

黑死病的病原微生物是鼠疫杆菌,曾经使欧洲一半人口因它消逝。鼠疫也曾经在我国肆虐。20世纪初,我国东北发生鼠疫大流行,中国科学家伍连德临危受命,用科学的方法遏止了鼠疫的传播,这是中国在鼠疫防控上的重大贡献。

科学发展到今天,我们人类仍然要和各种病原微生物打交道,但是依靠现代科学,我们对疫情的防控取得了不错的成果。在人员交流往来如此频繁的现代社会,科学,为我们保驾护航。

纵观病原微生物的研究历史,虽然病原微生物给我们带来过灾难,但它也推动了生命科学的发展,通过科学的免疫,人们已经消灭了天花,控制了小儿麻痹,这都是科学带来的进步。今天,应对新冠疫情,我们依然应该向科学要答案。

正如习近平总书记在21年5月院士大会上指出,科技在新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用。科技界为党和政府科学应对疫情提供了科技和决策支撑,成功分离了世界上首个新冠病毒毒株,完成病毒基因组序列,开发一批临床救治药物,检测设备和试剂,研发多款疫苗并应用,科技在控制传染、病毒溯源、疾病救治、疫苗和药物研发、复工复产等方面提供了有力支撑,打了一场成功的科技抗疫战。

新冠病毒已经变异,但是疫苗防重症、防死亡的效果仍然非常明显。面对新冠疫情这种全球性的传染病,全球人民要团结起来。如果世界不共享疫苗,病毒将共享世界。

总结新冠疫情,中国一直秉持求真务实的基本原则,即:求真的科学基础,公众的理解、参与、依从,以及强有力的行政决策,概括起来就是科学求真、行政务实。

中国的科学家应该做什么样的研究呢?首先当然要着眼于14亿中国人的问题,但另一方面,科学无国界,科学问题是人类面临的问题,正如病毒就是人类的共同敌人,需要全世界科学家通力合作。从医学的角度,解剖学、免疫学的创立,都并非起源于中国。我们青年科学家应当睁眼看世界,既不能妄自菲薄,也不能狂妄自大,应当为中国、为世界做出我们的贡献。

致病微生物是“危”也是“机”

在认知微生物的过程中,我们发现,致病微生物一方面确实给我们带来灾难,但另一方面,也让我们思考了很多问题,推动了生命科学的发展。我们今天许多医学领域的进展,都和微生物有关。

我们中国就有这样的历史。比如天花,我们老祖宗就已经观察到,得过天花的人就不会再得,甚至早就开始通过接触天花病人的痂预防天花。现在,我们知道了背后的科学道理,并且通过有组织的免疫,消灭了天花。我们小时候吃的糖丸,也是一种弱毒疫苗,是用来预防小儿麻痹症。1994年4月8日,WHO宣布小儿麻痹症在全世界范围内基本绝迹。这些都是人类转“危”为“机”的例子。

当然,还有一些致病微生物带来的痛苦,我们还没有很好的办法。比如,已经在地球肆虐了15万年的结核杆菌,我们的疫苗效果就并不理想,健康新生儿出生后,接种卡介苗有一定的预防作用,但针对成人目前没有预防性疫苗可用 。1981年人类报告了第一例艾滋病,两年以后成功分离病毒,但是疫苗至今没有研发成功,HIV的T细胞疫苗不能预防感染,只能通过减低病毒的水平来延缓疾病的进展。包括现在引起国际关注的公共卫生应急事件——猴痘,又是一个需要应对的病原微生物带来的疫情。

那么化“危”为“机”的关键在哪里呢?我认为,关键在于,尊重知识,向科学要答案。

中国的科学家在新冠疫情防控中,为世界做出了哪些成绩?

中国在抓好国内疫情防控的同时,一直坚持公开透明负责任的基本原则,对全世界科学应对疫情做出了重大的贡献。

在新冠发生的早期,中国的科学家发现病原,在几天之内进行测序、确定流行病学参数,及时向国际共享数据和信息,起到了国际吹哨人的作用。

2019年12月底,我们奔赴武汉。2020年1月2日 ,在接到标本3个小时后获得了实时荧光定量RT-PCR阳性结果 ,1月3日,获得新冠病毒的全基因组序列,1月7日,成功分离出新冠病毒。1月10日,中国疾病预防控制中心通过GISAID发布了新发现的冠状病毒基因组序列。有了基因组序列,全世界可以第一时间开始疫苗的研发。

在检测试剂研发方面,2020年1月4日,我们研制出灵敏度和特异度均较高的引物和探针 ,1月6日,研发出检新冠病毒检测试剂 ,1月19日,中国疾控中心向全国和港澳地区发放新冠核酸检测试剂,做到了“全覆盖、无死角”,1月21日,将引物和探针与世界卫生组织(WHO)共享 。

在此基础上,我们又实现了从基础研究到应用的转化。我们中国研发了自己的疫苗,中国有3类共7种疫苗应用到市场上,保护了14亿人,甚至推向了国际市场。

我认为,中国一直按照求真务实的基本原则处理新冠疫情,总结起来有三点:首先是科学基础——求真,第二是公众的理解、参与和依从,第三是强有力的行政决策。

科学基础、公众、行政,三方面缺一不可,我把它归纳起来叫科学求真,行政务实。

新冠疫苗研发速度如此之快,安全性能保证吗?

不固守已有的习惯,科学才能进步。

新冠疫苗的研发如此之快,为什么呢?我个人观点认为,本来就应该这么快。因为疫情确确实实来得太凶猛,人类迫切需要。既然是需求导向、目标导向,当然越快越好。这就从另一方面说明了,危险带来了机会。我们的疫苗研发,很好地证明了,如果再遇到这样来势汹汹的疫情,疫苗和药物的研发,完全可以走“绿色通道”。

至于大家关心的副作用方面。我们人类在地球上生活,一直在寻求平衡。举个例子,坐飞机会掉下来,坐火车会出轨,走路会摔倒,那么这些事儿大家还做吗?疫苗也是一个道理,现在我们面临的是这么一个大的疫情,疫苗既帮助我们防止个体的死亡和重症,又帮助我们保护群体不发病。所以在人类没有别的选择的时候,我们需要疫苗。现在大家都在讨论,新冠疫苗与肺结节的发病是否有关。目前看来,还没有证据表明二者之间有相关性。但疫苗的有效性确是实实在在的。我们很好的利用了机会,保护了群体,躲过了大规模传播的危险。

当然,有效性和安全性都是科学的问题,我们都有必要继续深入研究。

加强针需要一直打下去吗?

人类第一次面对新冠这样的疫情,也是第一次这么大规模通过疫苗接种来预防冠状病毒。既然是第一次,就存在很多未知,所以我们今天做的很多决策都是动态的,都会根据科研的进一步的成果来决定我们下一步的行动路线。已有的数据支持,打了两针之后再打加强针,是有效的。而我们国家的疫苗政策随着时间的推移会做动态调整。

打个比方,海淀大妈、朝阳群众在维护社会安全的时候,他能把好人坏人识别出来,怎么做到的呢?靠不断的认。两个人几年不见,再见面可能就认不出来了,但两个人每半年见一次,再见面肯定认识。海淀大妈、朝阳群众就靠天天盯、天天认。我们的疫苗也是这么个道理,你给他打一针,唤醒我们的免疫细胞,就是告诉它,这就是新冠病毒,如果来了,你要启动程序把它消灭掉。

我们国家有哪些疫苗?不同技术路线的疫苗区别在哪?

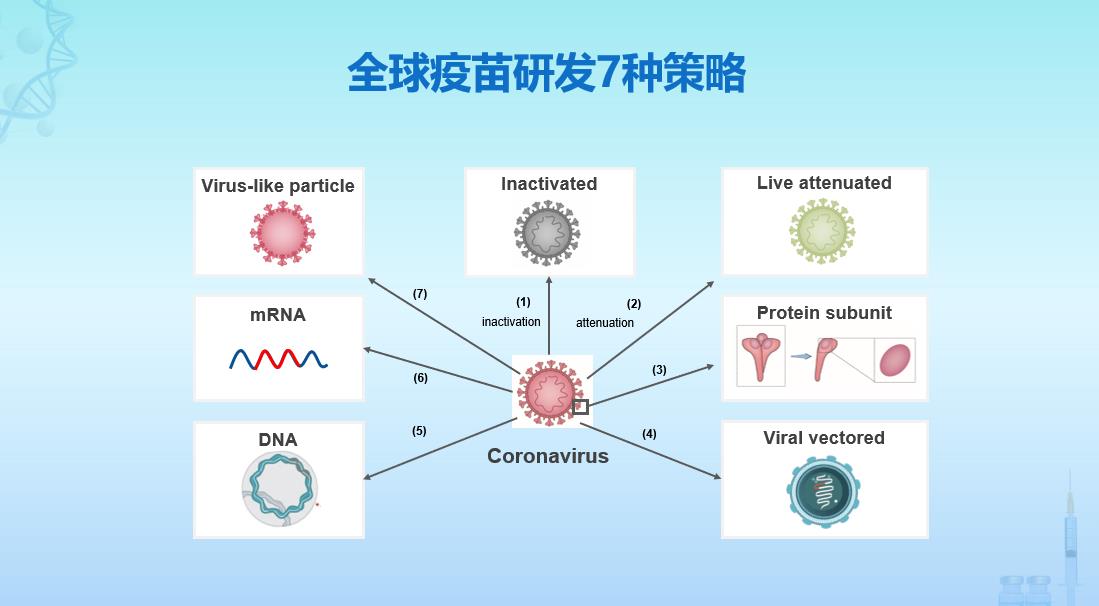

全球的新冠疫苗,共采取了7种策略,第一种是灭活疫苗,我们国家以灭活疫苗为主。第二种是弱毒疫苗。我们对弱毒疫苗不陌生,预防脊髓灰质炎的糖丸就是弱毒疫苗。此外还有重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗、病毒样颗粒疫苗以及DNA疫苗、mRNA疫苗。

中国目前有7款国产疫苗,用于附条件上市和紧急使用,其中包括五款灭活苗,一款重组蛋白疫苗,一款腺病毒载体苗。

目前,这7种策略均被证明能够提供很好的保护。

公众比较关心, 我们之所以不采取mRNA疫苗,是不是因为它有更多的副作用呢?现在也没有证据表明它有多大的副作用,而各个国家之所以采取不同的技术路线,与各个国家的实际情况有关。

我们国家能做灭活疫苗,是因为我们国家首先发现病毒,而且我们有p3实验室,有了p3实验室,才可以养病毒,才能做灭活疫苗。而其他国家在当时没有这个条件。而对于mRNA疫苗,我们国家不掌握该项技术,所以发展相对较慢,但目前正在跟进。而在蛋白苗方面,我们的成熟程度正好介于mRNA疫苗和灭活疫苗之间,因为我们此前已经成功的将其用于其他传染病的预防,比如孩子们都打的乙肝苗,就是蛋白苗。

此次疫情中,欧美国家首次大规模的将mRNA疫苗用于健康人群,为全世界人民大量临床试用mRNA疫苗积累数据做出了很大的贡献。

我们国家的防疫政策一直是动态调整,我相信随着时间的推移,我们的防疫政策一定会更好。

作者简介

高福:中国科学院院士、发展中国家科学院院士、美国国家科学院外籍院士;国家自然科学基金委员会副主任、中国科学院微生物研究所研究员,他是研发全球首个临床获批使用的新冠病毒中和抗体和第一个获批使用的重组新冠病毒疫苗的先锋者。

主要从事病原微生物跨宿主传播、感染机制与宿主细胞免疫、抗病毒手段等研究以及公共卫生政策与全球健康策略研究,为新发突发传染病防控提供重要科技支撑。先后主持多项国家重大科研项目,并担任国家973项目首席科学家,国家自然科学基金委员会“创新研究群体”项目负责人。在SCI国际刊物上发表多篇论文(包括Cell, Nature, Science, Lancet, NEJM, PNAS等)。曾荣获第三世界科学院基础医学奖、日本日经亚洲奖、俄罗斯Gamaleya奖章、香港求是杰出科技成就集体奖、第三世界科学院讲演奖、谈家桢生命科学创新奖与成就奖、树兰医学奖、何梁何利基金科学与技术进步奖等荣誉。